共探“数智”学路,同筑教育新篇——东吉湖小学赴拉萨路小学参与“学科大课堂”研讨活动

发布时间:2025/6/10 11:22:59 作者:邵宁汐 浏览量:1068次

为探寻“数智时代”儿童学习方式创新路径,激活教育新生态,6月7日南京市东吉湖小学积极响应,参与由江苏省师干训中心主办、南京市拉萨路小学教育集团承办的“学科大课堂——数智时代的儿童学习方式创新”研讨活动。各校教育同仁齐聚一堂,以“好课堂”为锚点,在交流互鉴中解锁教育新可能,东吉湖小学教师团队怀揣热忱,融入这场思维碰撞的教育盛会。

数学会场

第一节课是南京师范大学附属小学刘琪老师执教的五年级数学课《圆的面积》。刘老师以DeepSeek人工智能技术为支点,为传统几何教学注入全新活力。课堂中,刘老师运用DeepSeek构建动态数学模型,将抽象的圆面积公式转化为可视化思维图谱。AI以毫米级精度将圆拆解重组为近似长方形,动态演绎"化曲为直"的转化过程,清晰展现公式背后的完整逻辑链,让数学推导如画卷般徐徐展开。课堂并未随铃声结束——学生通过AI对话引擎继续深入探究,从圆面积公式自然延伸至环形面积、球体特性等拓展领域,实现从课堂理解到自主研究的无缝跨越。

第二节课是拉萨路小学李春耀老师执教的四年级数学课《观察物体》。李老师以创新实践诠释了技术赋能课堂的深度价值。本课巧妙引入AI交互工具,突破传统教学局限——学生通过Pad即时生成、旋转立体模型,将抽象的空间想象转化为直观的可视化操作。在指尖与屏幕的互动中,物体多视角形态清晰呈现,几何结构一目了然。课堂中学生围绕动态模型热烈讨论,在“观察-猜想-验证”的循环中,不断修正空间认知。虚拟建模与实体教具虚实结合,使观察更全面、推理更科学。这一过程不仅高效积累了“根据视图还原几何体”的核心活动经验,更在动态演绎中锤炼了严谨的空间推理能力,为数学核心素养落地提供了生动范式。

英语会场

苏州市吴江区思贤实验小学的陆舜娟老师执教三年级英《Unit6 On the farm(Revision)》,本课利用AI技术将歌曲人物OId Macdonald 制作成动画人物,由动画人物向学生交代学习任务,让学生身临其境地为Old Macdonad优化农场。通过AI技术将描述文字用语管方式发送给豆包,生成学生自己的农场图片,实现了人机互动。

南京市东吉湖小学史艺沁老师执教小学英语五《Birthdays》story time,本节课嵌入的数智技术,即梦生成3D数字人Miss串联起本节课三个板“Birthdays about friends, Birthdays in different countries, birthdays about me”。豆包AI动图将绘本中难以理解的插图通过AI动图便于学生理解加强印象。Suno AI音乐,通过本课对“birthdays”意义的挖掘,并用suno AI生成了一首与生日相关的歌曲,生日意义的主线贯穿整堂课。

科学会场

来自苏州大学第二实验小学的高老师和拉萨路小学的胥老师带来了两节令人耳目一新的科学课,充分展现了人工智能技术对课堂教学的创新应用。

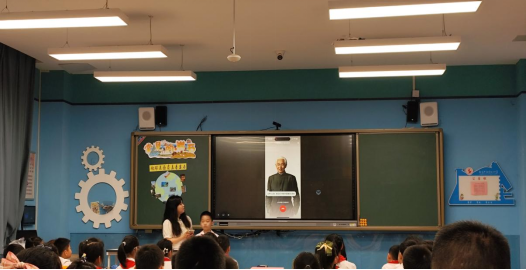

高老师执教的《地球的形状》一课别具匠心,通过AI数字人技术让亚里士多德和麦哲伦"穿越"到课堂现场。这些历史科学巨匠以虚拟形象与学生展开对话,生动讲述人类认识地球形状的科学历程。借助AR技术,学生们在三维动态地图上模拟麦哲伦环球航行路线,通过标记关键航点,分析航行路线等互动环节,深入理解证明地球是球体的科学证据。这种沉浸式学习体验,让抽象的科学史变得鲜活生动。

胥老师在《常见的岩石》教学中创新性地全程运用AI数字人技术。课堂伊始,学生们就向以"李四光"形象呈现的AI数字人提问,了解这位地质学家的生平故事及其研究岩石的科学方法。在AI"李四光"的引导下,学生们学习了观察岩石颜色、硬度、纹理等特征的专业方法。随后,学生们分组观察真实的岩石标本,运用所学方法进行记录和分析,AI"李四光"则全程提供专业指导和即时反馈。这种"科学家引领+实践探索"的教学模式,既传授了专业知识,又培养了科学思维。

两节课例生动展现了AI数字人在创设情境、专业引领方面的独特价值。通过科学家形象的虚拟再现,不仅拉近了学生与科学的距离,更实现了从知识传授到科学素养培养的转变。本次活动为智能技术与学科教学的深度融合提供了示范,让我们看到了未来教育发展的新方向。

语文会场

林流英老师执教四年级课文《巨人的花园》时,精心设计了两个核心主问题——“巨人身上发生了怎样的转变?”以及“促使这一转变的原因是什么?”以此引领整堂课的教学。林老师巧妙运用AR技术,生动地动态呈现了巨人花园中“寒冬与暖春交替更迭”的奇妙场景变化,并直观展示了巨人前后行为对比及其丰富的内心独白。课堂上,学生们围绕核心问题展开热烈的小组讨论,积极交流观点;随后,林老师组织全班进行深度分享与碰撞。这种融合现代技术手段与深度研讨的教学方式,有效促进了学生对课文情节、人物心理及主题内涵的感悟与理解。

张怡文老师执教四年级课文《一个豆荚里的五粒豆》时,精准把握单元主题与语文要素的核心要求,着力引导学生掌握“提出问题”与“解决问题”的核心方法。课堂中,学生以小组为单位,借助数智技术平台,将本组生成的问题实时提交并汇集至云端;平台则依托大数据能力,对问题进行智能整合与分析,实时生成可视化学情报告,精准定位课堂讨论焦点与共性难点,高效突破了传统教学中实时反馈与统计分析的瓶颈。在此基础上,张老师敏锐捕捉学生提出的关键议题——如对“囚犯”身份的解读及“哪一粒豆最幸福”的探讨,组织学生展开深度辩论。在辩论中,学生深刻领悟到此类开放性问题并无唯一标准答案,关键在于结合文本依据、生活经验进行个性化的辩证思考与价值判断,有效提升了批判性思维能力。

集中评课

随后拉萨路小学副校长、南京市德育带头人、鼓楼区学科带头人吴芸,对两位老师的课堂进行点评,聚焦技术与人文的融合之道,为课堂实践指引方向。

吴校长结合两堂示范课指出,长江东路小学林刘英老师在《巨人的花园》中,以AI创设巨人内心独白情境、可视化呈现花园环境变迁,既用技术激活了文本解读的立体视角,又通过师生互评、教师精评保留教育温度,避免AI评价对学生个性化表达的束缚;张怡文老师在《一个豆荚里的五粒豆》中构建“师生机三元互动”模式,让AI参与问题分层讨论、动态梳理学情数据,实现从预设教学到真实生成的跨越,尤其在五粒豆价值思辨环节,借助AI激发多维度思考,却始终以培养学生独立判断为核心,体现对语文思维与人文素养的双重关注。

“AI是工具,人是教育的尺度。”吴校长强调,课堂使用AI需严守“适时、适切、适度”原则,不盲目追求技术形式,而要聚焦是否解决传统教学难点、是否服务于学生成长。她点赞两位老师在技术狂飙中守住了语文的人文底色,既展现AI在数据反馈、资源拓展的效能,更通过师生情感互动、个性化表达空间的保留,印证“人工智能与人文关怀深度融合”的教育真谛,为新时代课堂改革提供了有温度的实践样本。

专家讲座

南京市电化教育馆专家、江苏省人工智能教育专委会常委王昊,带来有以“AI赋能教育场景的创新与实践”为主题的讲座,聚焦技术与教育的融合路径,为一线教师打开数字化教学新视野。

讲座中,王老师结合丰富案例指出,AI赋能教育绝非技术工具的简单叠加,而是从场景创新到思维重构的系统性变革。他以提示词设计为例,生动阐释如何通过精准的指令引导,让AI在资源生成、学情分析、互动对话中发挥效能,比如在语文教学中,用AI生成古诗情境动画时,通过细化岩彩画风格、金箔质感等关键词,可让技术精准服务于文本解读,在跨学科实践中,设定郑和穿越现代科学家的角色框架,能推动历史与科技知识的创造性联结。王老师强调,“AI像一个聪明的伙伴,但需要老师用清晰的目标与人文的温度去引导。”使用AI需坚守“技术向善”原则,既要发挥其在资源生成效率、个性化学习支持上的优势,更要避免机械思维,在人机协同中保留教育的情感交互与思维深度,比如在作文批改中,AI可提供结构建议,但教师的情感批注仍是不可替代的人文滋养。

数字时代的教育,应让技术成为激活教育本质的引擎,而非目的本身。王老师的分享既有技术落地的实操路径,更饱含对教育初心的坚守,为在场教师勾勒出AI赋能下以儿童为中心的课堂新图景,当技术真正服务于人的发展,教育方能在创新中永葆温度与生命力。

此次“学科大课堂”研讨活动,是数智教育征程的一次聚力前行。东吉湖小学与拉萨路小学及城乡小学发展共同体伙伴携手,在探索中沉淀经验,于交流里启迪思路。未来,东吉湖小学将继续以数智为翼,深耕儿童学习方式创新,让教育在时代浪潮中乘风破浪,为培育新时代良师、护航儿童成长写下更生动的注脚,让“好课堂”的种子,在数智教育的土壤里持续扎根、蓬勃生长。

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号