校际交流,学思并行 ——江宁区“金陵好课堂”学科展示活动

发布时间:2025/5/26 15:02:32 作者:严维清 浏览量:402次

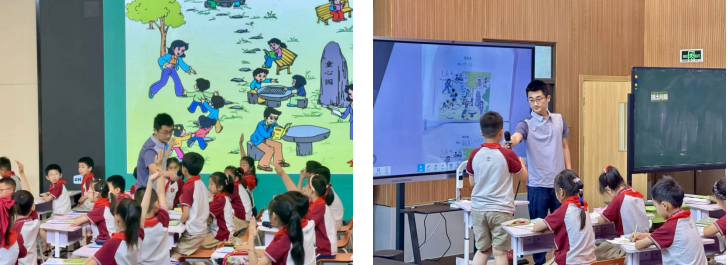

碧色迢迢,浅夏悠悠。为全面落实新时代教育改革发展要求,深化基础教育课程改革,探索学科育人的有效路径。2025年5月26日上午,江宁区“金陵好课堂”学科展示活动在南京市东吉湖小学举行。南京市鼓楼区拉萨路小学与江宁区各校的教师齐聚一堂,共同参与本次活动。

第一节课是南京市东吉湖小学卞丽娟老师执教的《用数对确定位置》,卞老师以生动的教学设计展现了数学课堂的魅力。课程从“描述一排学生位置”的争议切入,引导学生发现单一维度描述的局限性,自然过渡到二维空间的位置表达需求。卞老师通过“教室座位图”到“点子图”的抽象过程,帮助学生理解“列”与“行”的统一规则,并巧妙以“观察者视角”化解认知冲突,强化空间观念。

学生自主探索简洁记录方法,对比发现“数对”共性,与数学家思维共鸣,深刻体会数学的简洁性与一一对应关系。课堂还通过“数对站站乐”游戏,深化对行列逻辑的理解,如(☆,□)引发全班互动,趣味中渗透变量思想。 卞老师这节课以“问题链”驱动思维,将抽象概念具象化,展现了“以生为本”的教学智慧。

第二节课,陶吴小学的胡老师以“平面图形猜想立体图形”情境导入,激发学生空间想象力,巧妙串联长方体、正方体、圆柱及圆锥的表面积与体积公式,引导学生通过小组讨论梳理公式推导中的“转化思想”,揭示“底面积×高”的统一本质。课堂亮点聚焦“小纸张 大学问”实践活动,学生通过折叠长方形纸创造不同立体图形,对比围法差异,深度理解表面积与体积的变化规律。

胡老师设计层次递进:从基础公式回顾到三棱柱体积探究,从生活化问题到挑战性计算,融入华罗庚“由薄到厚,再由厚到薄”的学习哲学,助力学生构建结构化知识体系。

第三节课是拉萨路小学赵娱老师执教的《算24点》。赵老师的数学课堂是一场融合传统智慧与现代科技的“算24点”教学展示。课程以“情境挑战→方法建构→创新设计”三阶递进,通过AI智能助手、Deepseek编程游戏等数字化手段,将运算策略与思维训练巧妙结合。赵老师创新设计“三张牌速算→四张牌多解→X未知数进阶→自主创编题目”四大任务群,学生在合作探究中掌握“乘法优先”“逆向排除”等策略,编程游戏更让课堂充满科技魅力。尤为亮眼的是“小设计师”环节,学生自主编题互考,在无解牌组中深化对运算本质的理解。课堂以Pad互动游戏收尾,实现了“做中学、玩中悟”的教学理念,充分展现了运算能力与创新思维的双重提升。

第四节课是思学街小学向前老师执教的《数据的分类》。向老师以课本例题为切入点,提出数学问题,引导学生根据问题自发的产生整理的需求,经历用自己的方法记录、表示数据的过程,初步学会按不同标准分类的方法。向老师特别注重培养学生“一一对应”的严谨思维,在分类过程中强调条理性和准确性。教学环节衔接自然流畅,垃圾分类课中操设计,既活跃了课堂气氛,又将数学知识与生活实际巧妙结合,体现了跨学科融合的教学智慧。在巩固练习环节,向老师紧扣教材内容,通过循序渐进的习题设计,帮助学生扎实掌握分类方法。整堂课互动积极有效,成功营造了寓教于乐的学习氛围,是一节兼具知识性和趣味性的数学课。

四节课结束以后,所有的老师聚集在三楼会议室,聆听专家的点评。来自南京市拉萨路小学的李春耀主任对卞老师、胡老师和向老师的课进行了点评。卞丽娟老师《用数对确定位置》以问题链驱动思维进阶,从生活情境到数学抽象,通过“统一规则—创造符号—建立对应”层层递进,深化学生对数对“一一对应”本质的理解。胡陈老师《立体图形整理与复习》突出知识结构化,以“转化思想”为主线,通过“面动成体”“小纸围立体”等探究活动,串联公式推导与内在联系,引导学生从“碎片记忆”走向“系统建构”,华罗庚名言的引用更升华了数学思想的价值。向前老师《数据的分类》以真实情境“童心园”为依托,通过“分—画—数—比”四步操作,让学生在错误修正与对比分析中理解分类标准的多样性,强化数据整理规范性,初步建立统计观念,凸显“做中学”的实践价值。他们都以生活为桥梁,落实素养培育,为小学数学教学提供了“有趣、有思、有用”的典范。最后江宁区教研室的戴厚祥主任和我校的王小兵书记都表示,期待两区教师以此为契机,持续深耕教学改革,共绘数学教育新图景,为学生的数学成长点亮更多可能!

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号